|

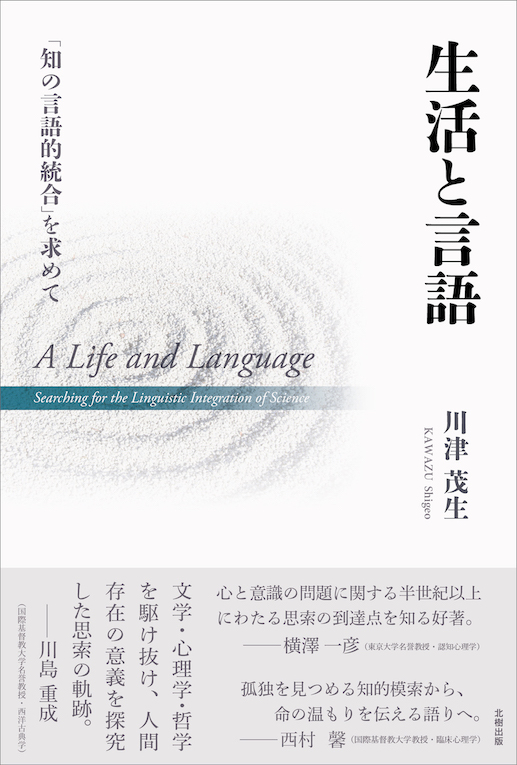

「知の言語的統合」を求めて

川津茂生著

価格: 2,300円+税

|

商品の紹介

[2025年12月刊行予定]

認知科学の知見を踏まえ、意識に関する問題を検討する哲学論稿集。前二著では、一人称と三人称の対立を宥和する概念として「先駆的二人称」を提示。本作ではこの概念の考察を深め、〈二人称―媒介性―受容性―述語性〉という概念連関を辿りながら、述語性から主語性が生成され文が成立するなかで、命題や論理が抽出され、認知や意識が生成されるとする理論を展開する。言語的意味の生成過程の分析を敷衍して、意識生成のプロセスを把捉しようとする試み。

[目 次]

〈第1部 生の哲学と人称の理論〉

第1章 心は情報を処理しているのか――述語・文・命題・論理・計算の非可逆的順序について

第2章 同一性の起源――何がそれを生んだのか

1 時代の中の心理学―近代的自我の確立を求めて

2 自己同一性の確立の難しさ

3 文の主語・述語形式によって表明される自己同一性

4 文・命題・論理

5 論理的世界の自然化の誤謬

6 語りかけの同一化による始まり

第3章 言語に懐かれてある存在

1 日本語における述語性の優位

2 「美しい日本の私」vs.「あいまいな日本の私」

3 言語の普遍性を追求する文学と科学

4 文の始原へ遡る

5 述語から文へ

6 場面に包まれてあること

7 場面的媒体の浸潤

8 生体情報処理における媒体性の意味

9 言語発生史的思考

10 結語に代えて

第4章 主語としての意識――注意と意識の言語的構造

1 Attention の二つの意味

2 特徴の述語的記述

3 主体的表現としての述語的記述

4 受容性としての述語的記述

5 〈受容性の受容性〉としての主語的意識

6 述語的受容性の起源

7 偶然性と必然性の響き合い

8 受容と誕生

9 意識の理論

10 意識の階層性と自由

第5章 言語・論理・意識の発生機序についてーー〈受容性〉の重層的高次化を原理として

1 特徴情報の受容と統合――〈述語的記述〉と〈主語的表現〉

2 〈受容性〉の重層的高次化

3 脳内に生成する論理的構造のカプセル化

4 偶然性の要因

5 大数の法則と哲学的な問い

第6章 相互受容性の内在化としての認知過程

1 認知過程とは何か

2 前論理的な原理としての〈受容性〉

3 環境と個体における負のエントロピーの相互受容性

4 相互受容性の個体への内在化

5 主語・述語統合に基づく論理の生成

6 〈受容性〉の重層的高次化と主体的意識の生成

7 言語的構造の構築としてのニューラルネットの自己組織化

8 Receptivity からAcceptance への変貌

9 結 語

〈第2部 生の哲学と人称の理論〉

第1章 悲しみの中を歩き抜くことについて

第2章 転調する人称――公共的二人称へ

第3章 転調の季節

1 幼い日々の夢の記憶

2 人生の機微ということ

3 気分あるいは情状性について

4 晩秋の気分について

5 もの悲しさの意味について

6 ドラマティックな転調

7 静かな転調

8 転調としての自己抑制

9 現象学の地平

10 さらなる課題

第4章 心理学と人生――「患者の心理」(市原看護専門学校准看護学科)講義録から

1 人生と時

2 ひとりではないということについて

3 個人的な経験を通して公共的な世界に目覚めていくことについて

4 関わることと静けさ

5 学びつつ生きることについて

6 言葉を大切にすることについて

第5章 心理学と哲学の狭間で――「二人称」が開く世界を厳密な言葉で語る試み

1 例えとしてのランダムドット立体視

2 例えとしての精神科医の複眼的な見方

3 文学と心理学

4 科学的心理学の意味

5 生活へ立ち帰っての思索と探究

6 二人称はどこに在るのか

7 自然科学を越えていく思考

8 二人称を述語性として見る

〈第3部 随想――人との出会い、本との出会い〉

追悼 酒井修さん

時の中で読書する

初めて読んだ本

『安寿と厨子王』覚書

書店と読書

[著者略歴]

1953 年、千葉県山武郡成東町(現山武市)生まれ。千葉県立千葉高等学卒業。国際基督教大学卒業。ウェストヴァージニア大学卒業。ブリティッシュコロンビア大学大学院で学んだ後、コーネル大学大学院修了(Master of Science)。ATR 視聴覚機構研究所研修研究員、国際基督教大学教育研究所助手、国際武道大学助教授、同教授を経て、国際基督教大学教育研究所研究員および、木更津高等専門学校、亀田看護学校、市原看護専門学校にて非常勤講師を勤めた。退任後も、心理学と哲学を中心とした研究を続けている。日本心理学会、日本哲学会、日本基督教学会所属。著書に、『生活と思索―「先駆的二人称」を求めて』(北樹出版、2017年)、『生活と論理―人称のロゴスを求めて』(同、2020年)、『人物で読む心理学事典』(「トリーズマン,アン」の項目を分担執筆、朝倉書店、2024年)。ペディラヴィウム会、十和田短歌会会員。

|

商品の詳細

ISBN: 978-4-7793-0790-4

判型: 四六上

ページ数: 224

ジャンル: 哲学・倫理・宗教, 心理

刊行年: 2025年12月

|